今回のオフは、播磨アルプス(高御位山系)縦走である。播磨アルプスの最高峰の高御位山(たかみくらやま)は、兵庫県加古川市と高砂市の市境にそびえる標高304.2mで播磨富士と呼ばれる郷土富士。

集合場所のJR曽根駅に降り立つと晴れてはいるのだが、風が強く肌寒さを感じる。スタートし、しばらく行くと登山口である。登山口は民家のすぐ横の細い登り道で、ぱっと見には、民家の裏山に入る道のようにしか見えない。うかうかしていると見落として通り過ぎてしまいそうである。その細い道を少し登ると距離は短いが急な岩登りとなる。

数度のアップダウンを繰り返し進んでいくと前方に本日のコースの核心部である百間岩が見えてくる。強風が吹きつける中。百間岩麓の展望台でしばし休憩を取り、百間岩に取り付く。百間岩は傾斜角約30度の急な岩尾根であるが、岩自体は靴底にしっかりとグリップし滑ることはない。ただ今日は強風が吹き荒れている。強風にあおられバランスを崩さないように注意して登る。突風が吹くと女性人からは黄色い声もあがっていた。百間岩で背後を振り返ると眼下に播磨平野が拡がり、その先に瀬戸内海に浮かぶ島々を見渡すことができる。

百間岩を登りきると前方に、これから登る鷹ノ巣山、その右手の稜線の先に高御位山を望める。岩場のアップダウンを繰り返すと鷹ノ巣山山頂。山名表示の写真を撮りそのまま通過。鷹ノ巣山から数度のアップダウンを繰り返し進んでいくと高御位山の山頂に到着。

山頂には断崖の岩場がせり出し、播磨平野や瀬戸内海を一望できる。岩場の下には高御位神社が鎮座しており、そこでランチタイムである。小生は東端の『飛翔の碑』(志方町出身の空の先覚者「渡辺信二飛行士」が大空への夢断ちがたく、大正10年(1921年)に手造りのグライダーで滑空。その快挙を讃えて建てられた碑。)の前で昼食を食べた。本日もフルーツ等、沢山の差し入れを頂く。感謝!感謝!

昼食後、北山(北池)方面に下山。岩場のアップダウンを繰り返しながら高度を下げていくと、小さな祠とお地蔵さんが祭られている神社(?)に下り立った。

国道沿いを途中のコンビニで買ったビールを飲みながらJR曽根駅へと戻った。

JR曽根駅周辺にアワアワに適したお店がなかったので、三宮まで戻り、珉珉でアワアワタイムに参加。山行後の楽しい一時を過ごした。

300mの低山縦走ではあるが、アップダウンの多い変化に富んだ満足度の高いコースであった。帰宅後GPSデータを確認すると累積標高816m、それだけあれば歩き応えもあるわけである。今回のコースの他にも沢山の道があるようなので、機会があれば又登ってみたい

|

|

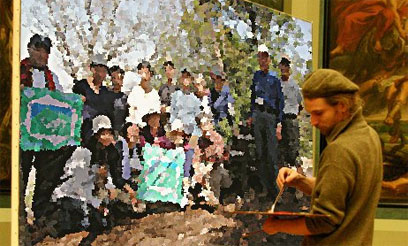

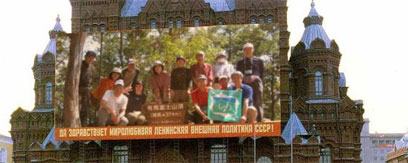

◆参加メンバー:順不同◆

いわなさん(リーダー)・ぐーちゃん・一休さん・空っ風さん・あやさん・なかじーさん・つばめさん・YASSAN・りょうさん・高やん・Keyさん・キャットさん・まこらさん・ようちゃん・さぶろうさん・みのさん・しろさん・yuriさん・りっこさん(途中合流)・濱やん(途中合流)・きたおかさん(途中合流)・hidetyan(途中合流)・大将 (以上23名) 白髭さん他1名(昼食のみご一緒) |